ロゴコラムLogo column

卒業式シーズンですね。

我が家では長男と次男がそれぞれ高校と中学を卒業しました。長男の中学校のときの卒業式は大雨でしたが、次男の中学校卒業式はまさかの雪でした。。。

我が家では長男が急きょ名古屋の大学に行くことに決まり、4月からヨメの実家(愛知県豊田市)に住むことになりました。

家族揃って晩ご飯を食べるというのが自分のモットーでして、弊社の「理想の会社像」でも、「社員のすべてが家族と毎日晩ご飯を一緒に食べられる会社」としています。当たり前のようですが、この業界でそれをやるのはなかなかハードルが高いことでもあります。

とはいえ、そのわりに呑み歩いてばかりで、3月も会食を入れまくっていたところ、急きょ長男の移住が決まりました。

家族揃って晩ごはんを食べられるのも、会食つづきであと2〜3日しかありません。子どもが育つのは本当に早い。時間の貴重さをこういうときにしか感じられないのも問題ですね(汗)。切ないなー。

さて、本日のコロコロニュース。

いよいよSNSが政府により規制されますね。コロコロニュースもそろそろ終わりかな。情報源がなくなっちゃうし。

ネットやSNSにウソが一切ないなんてこと、言うつもりはまったくありません。むしろウソだらけでしょう。

しかし、ネットやSNSがウソだらけだからといって、テレビをはじめとした大手メディアにウソがないことの証明には一切なりません。個人的には同じくらいウソがはびこっていると考えます。

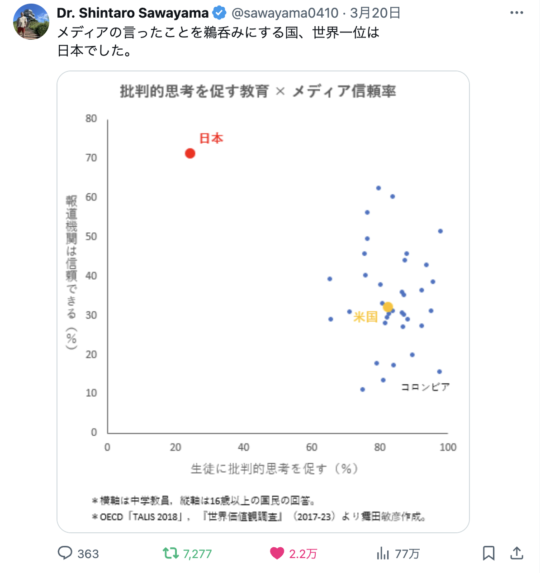

ポイントなのは、ネットやSNSを見る人は「ウソや誤情報があることが前提だから、注意して情報を見よう」という意識が働くこと。

対してテレビや大手メディアに依存している人はそういう見方をしているでしょうか?していたら。。。言わずもがな、「鵜呑み世界一」が物語っていますね。

では本日のお話です。

本日は、このコラムでもよくお話する「3つの時代」についての考察をば。。。

「3つの時代」とは、私の師匠である伊吹卓先生が提唱したものです。時代は、

- モノの時代

- デザインの時代

- 色の時代

の3つを繰り返す、としています。ひとつずつ見ていきましょう。

●モノの時代:とにかくその機能をくれ!

モノの時代は、新しい技術の登場により起こります。そして、まだまだ新しい技術を搭載したモノそのものが不足している間はモノの時代がつづきます。

このコラムで何度も例に出していますが、食べ物を腐らせずに保存する技術がなかった時代に冷蔵庫が開発されました。それにより、冷蔵庫は飛ぶように売れました。

衣類を洗ってくれる機械がなかったころは、川や井戸端で洗濯板をゴシゴシして洗濯物を洗っていましたが、これも「洗濯機」の誕生によりゴシゴシ洗う労力をかけなくてよいということで飛ぶように売れました。

離れたところにいても他の人と話すことができる機械(電話)や、眼の前にいなくても映像として見られる機械(テレビ)の登場も同様です。

高機能な電子計算機がひとり一台持てるようになった(パーソナルコンピュータ)ときも、家にいなくても電話できる機械(携帯電話)が登場したときもそうでした。

こう考えると、「モノの時代」とは「スペックの時代」とも言い換えられます。「とにかくその機能がほしい」ということです。

誤解を恐れずいえば、機能さえ備わっていればなんでもよかったわけです。

ちょっとした思考実験をするならば、アフリカの貧困国でルイヴィトンのカバンは売れるでしょうか?エルメスのバーキンは?

数十万から数百万するカバンと、数百円から数千円で買えて、頑丈でたくさんのものを運べるカバン、どちらが売れそうでしょうか?

もちろんアフリカの貧困国にもバーキンを買う人はいるかもしれませんが、一般的に考えたら安くて頑丈でたくさん運べるカバンのほうが売れそうです。

この場合、「ものをまとめて運ぶ」という本来価値のほうが評価が高いために売れます。人々は「ものをまとめて運ぶ機能」がほしいから買います。

想像するに、アフリカの貧困国はまだ「モノの時代」だからこのようになるわけです(もちろんアフリカにもモノの時代がとっくに終わっている国もある)。

カバンというものが我々にとっては当たり前過ぎて、ないと困るように感じないかもしれませんが、もしもカバンがなければ中の物を手で抱えて運ばなくてはなりません。

女性なんか大変ですよね。お化粧道具から財布からスマホから場合によっては筆記用具とかハンカチとか、こういったものを両手で抱えて持ち運ぶなんて今ではありえないと思うでしょう。

これは、カバンのスペック(機能)が解決してくれているわけです。

つまり、この時代には「デザイン性」のようなものはほとんど問われることはありません。「デザイン?なにそれ食べれるの?」くらいの話です。機能さえあればいい。

「デザインがダサいからいらない」「デザインがダサいから買いたくない」といったことは、この時代には起こり得ないわけです。

これらは、さらなる技術開発により一気に普及します。

軽薄、短小化や大量生産の技術です。軽薄、短小化により輸送コストを下げることができたり、狭い家や店でもモノを置くことができたりします(軽薄、短小化は日本の特技でした)。大量生産により、安いコストでたくさんのモノを供給できるようになります。

こうして「コモディティ化」することで、「モノの時代」は終焉を迎えはじめ、次の時代へと移行していきます。

ちょっと余談ですが、モノの時代にさまざまなスペックを持ったものが普及したからといって、人々が幸せになったかというと怪しいです。今はこんなに便利な時代なのに不幸な人がたくさんいます。

たとえば、パソコンやネット、スマホが普及したことによって、私たちの仕事は生産性が上がったでしょうか?

ある一面だけを切り取れば「上がった」となるでしょう。しかし、仕事が終わる時間は別に早くなっていないし、給料は30年間上がっていません。

本当に生産性が上がったのなら、毎日15時くらいには仕事が終わるのに給料が高くなる、という現象が起きなければおかしいですよね。週休3日になるとかさ。

包丁が美味しい料理をつくることも人を殺すこともできるように、モノという「what」があれば人は幸せになれるかというとそんなことはなく、結局それを使う人の人格や価値観によるということでしょう。

●デザインの時代:洋服はなぜ「局部を隠す」だけではダメなのか?

モノの時代はスペックの時代、とお話しましたが、それは「普及」「コモディティ化」により終焉を迎えます。

次に訪れるのが「デザインの時代」です。

スペックを持ったモノがあふれかえると、人々は選択肢を与えられます。たとえば、掃除機であれば松下がいいのか日立がいいのか東芝がいいのか、などです。

このとき、人々はさまざまな「比較」を行います。私の理論でいえば「第一次比較戦争」のはじまりがこのときです。

価格の比較はもちろんあれど、各社「差」の勝負にしかなりません。松下の半額で日立が掃除機を売る、など、圧倒的な差=違いを生むということは基本的にはできません。

このコラムで何度もお話していますが、「真の差別化」とは「差ではなく違いを出す」ことにほかなりません。しかし、価格では「差」しか出せないわけです。

そこでこの時代の主役になったのが「デザイン」でした。デザインは「見栄え」としてわかりやすく違いを生むことができます。

同じような価格のモノを買うなら、少しでもおしゃれだったり美しいものを買いたいと思うのが人情というものです。

このようにして、時代はモノからデザインに遷(うつ)りかわっていきます。

しかし、この時代をただ単純に「デザインを施せばいい時代」と解釈するのはとても浅いです。

「モノの時代」が「スペックの時代」であったように、「デザインの時代」を言い換えるならば「付加価値の時代」といえます。

これもカバンで例えてみましょう。

何の変哲もないけど頑丈でたくさんのものを運ぶことができるカバンと、有名とはいわないけれどきちんとデザイナーがデザインしたカバン、どちらを買いますか?

もちろんどんなデザインなのかによるでしょうが、今の日本においては多くの人が後者と答えると思います。

この場合、デザイン性があることは、カバンの本来価値とはまったく関係ありません。

デザイン性が良いからといって、たくさんのものをまとめて運ぶ機能がデザイン性がないカバンよりも高くなることはありません。ダサくても、ヴィトンのカバンよりもたくさんのものを運べるカバンはいくらでも存在します。

つまり、我々はこの場合、「たくさんのものをまとめて運ぶという機能」のみを買っているわけではありません。

もしも機能だけがほしいならば、洋服は「局部を隠す」という機能だけが備わっていればよいことになり、葉っぱでいいはずです。寒さを防ぐという機能は動物の皮とか被っておけばなんとかなるでしょう。

なのになぜ我々はユニクロに行くのでしょう?ユニクロには葉っぱは売っていません。パンツだって、同じ色の同じ形のもの1種類だけ置いておけばいいはずなのに、ユニクロにはいくつものデザインのパンツが売っています(いっそのこと葉っぱも置いたらいいのに笑)。

ユニクロに限らず、ユナイテッドアローズやBEAMSやコム・デ・ギャルソンやさらにハイブランドも含め、さまざまなブランドがあるのはなぜでしょう?

それは、本来価値だけではなく付加価値がほしいからです。

そして、付加価値の代表的なものが、見てきたように「デザイン」や「ブランド」となります。

他にも、こんな付加価値の例もあります。カット12,000円の美容室です。

そこそこ稼いでいる人ならば12,000円くらいの美容室に通っているかもしれませんが、ここに通っているのは大学生や社会人になったばかりの、それほど収入に余裕があるわけではない若者なんだそうです。

なぜ通うのか?人生相談ができるからなんだそうです。

美容師さん2人で半年先まで予約が埋まっているという美容室。ここでは「長くなった髪を切る」「調髪する」という本来価値だけではなく、「人生相談ができる」という付加価値を求めた人たちが集まっているわけです。

そもそも、髪を切るだけなら1,000円カットでももちろん十分なわけです。でもそれだけじゃイヤだから、男女ともに美容室に通うわけです。

今までは、床屋さんとの違いとして「美容室のほうがおしゃれにしてくれそうだから」「美容師さんが自分のスタイリングを把握してくれているから」という付加価値がありました。

それが発展して、「カリスマ美容師だから」とか「表参道にあるから」などの付加価値がついたこともあります(もちろん今もあるでしょう)。

さらなる付加価値の例として、「人生相談」が来るとは。。。

しかしこのように付加価値が多様化してくると、いよいよ「デザインの時代」も終焉を迎えはじめたといって良いかもしれません。

●色の時代:他人と同じはイヤだけど違いすぎるのもイヤ、怖い

「デザインの時代」は、「付加価値がつくのが当たり前」となってきたころに終わりを迎えると考えます。

「モノをまとめて運べる機能がほしい」から「モノをまとめて運べるのは当たり前、それだけじゃなくデザイン性やブランドなどの付加価値がほしい」の時代に遷りかわり、最後には「デザイン性やブランドなどの付加価値があるのも当たり前」という時代に入ります。

この時代を「色の時代」といいます。

伊吹先生は、この時代にはさまざまなカラーリングの商品が展開されるとおっしゃっていました。しかし、これも「いろんな色が出回る」とするのは浅い考えです。

私はこの時代を「バリエーションの時代」と捉えています。そしてさらに深ぼるならば、この時代は「個性発揮の時代」といえます。

付加価値が多様化してくるのは、「他の人と同じではイヤだ」という価値観が出回りはじめるためです。

しかしながら不思議なもんで、もう少しつぶさに見ていくならば、人々の欲求は「他の人とまったく同じなのはイヤだけど、ぜんぜん違うのもイヤだ、怖い」というものになります。

家にいなくても離れた人と会話できるという機能をもった携帯電話がではじめたころ、デザイン性は問われませんでした。

しかし、携帯電話が普及しはじめると少しずついろいろなデザインの携帯電話がではじめました。二つ折りだったり、どこそこのデザイナーがデザインした携帯だったり。

これも時代が進んでいったとき、ソフトバンクは「PANTONE携帯」というものをリリースしました。「PANTONE」とは、我々の業界の「色見本帳」のブランドであり、色見本帳なのでさまざまなカラーが載っているわけです。

それになぞらえてさまざまなカラーの携帯が発売されたわけで、まさに「色の時代」という感じ。

しかしながら、このころにはもうひとつ新たな潮流がありました。それは携帯電話を「デコる」という文化です。ひとりひとりが思い思いにデコることで、個性を発揮しようとしたわけです。

そしてこれはスマホ時代になってもそうで、今でもスマホをデコっている人はわりといます。しかし不思議なもんで、みんな「iPhone」ユーザーであることが多い。中学生くらいだと「iPhoneじゃないとクラスメイトにバカにされるからイヤ」なんだそうです。

まさに「他人と同じはイヤだけど違いすぎるのもイヤ、怖い」という心理を表しているように感じます。

さて、この時代はどのようにして終わるのでしょうか?

新しい技術の登場、機能の登場があったとき、また「モノの時代」に戻ることは間違いありません。

たとえば、洗濯機や冷蔵庫、テレビを中心としたモノの時代から、デザインの時代、色の時代と遷りかわったときに出てきたのが、パソコンや携帯電話です。

パソコンや携帯電話も、出はじめのころはデザイン性はまったく問われませんでした。

ほどなくして、AppleがiMacのようなデザイン性に富んだPCを発売し、パソコン業界は一気にデザインの時代に入りました。

このような形で繰り返すのがこの「3つの時代」の特徴なのですが、先日あることに気づいたんですよね。

もしかしたら、これは3つの時代の最終、末期に現れる兆候なのではないかと考えました。

それは、個性爆発系の有名人が現れるということです。

今であれば「あのちゃん」とか、「フワちゃん(最近ナリを潜めていますが)」とか。

あのちゃんは水曜日のダウンタウンで一気に有名になりました。放送があったのは2021年。ソロの歌手としては2023年から活動しているようです(アイドル時代除く)。今では人気のキャラクターです。

で、似たような人がその前にもいました。それが「きゃりーぱみゅぱみゅ」です(まあまだ活動してますけど)。

彼女は2010年ころに読者モデルとして現れ、2011年ころに歌手としてデビューしています。2010年ころにTwitterで「〇〇過ぎてキレそう(「美味すぎてキレそう」とか)」みたいな投稿が彼女により流行りました。

では、その前に似たようなキャラクターの有名人がいたかというと、いたんです。R40という感じかもしれませんが、「篠原ともえ」がそうです。

2022年に放送された過去のVTRのようです(youtubeより)

2022年に放送された過去のVTRのようです(youtubeより)

彼女の個性的なファッションとキャラクターは「シノラー現象」を巻き起こしましたが、その本質はきゃりーぱみゅぱみゅやあのちゃん、フワちゃんと大いにかぶるものがあります。

3つの時代は12〜15年周期で起こるのではないかと私は考えていますが(社会全体だけでなく業界単位で違うので必ずしもそうなっていない場合もある)、彼女たちが現れたタイミングはちょうどそうなっています。

- 篠原ともえ:1996年ころから流行る

- きゃりーぱみゅぱみゅ:2011年ころから流行る

- あのちゃん:2023年ころから流行る

で、じゃあ篠原ともえの前は誰かいるのかと思い、ChatGPTに聞いてみたら、いました。戸川純です。

私もリアルタイムではないのでそれほど詳しくはないのですが、やはり奇抜なキャラとしてメディアによく登場していたようです。

戸川純といえば、私の大好きなキャッチコピー「好きな人のも匂うから」というTOTOのオゾン脱臭ウォシュレットのCMに出ていたことを思い出します。

彼女の登場は、どうやら1982〜83年のようで、やはり周期的にはあっています。

このようなキャラクターの有名人、芸能人が現れたとき、新しい時代が来る合図なのかもしれません。

奇しくも、IoTやAIという新しいスペックの技術が流行りはじめています。新時代への準備はできていますか?

今回はここまでです!

津久井

投稿者プロフィール

-

ロゴ専門デザイン会社ビズアップを2006年に創業。

かつてバンドで大手レコード会社よりCDリリースするも、大事なライブ当日にメンバー失踪、バンドは空中分解。その後「社長になりたい」と思いすぎてヨメの出産5ヶ月前という非常識なタイミングで、各方面から非難を受けながらも独立、5ヶ月でビジネスを軌道に乗せる。

2009年から毎週書きつづけているコラムでは、ブランディングやデザイン、クリエイティブについてかなり独特な視点で切り込む。レインボータウンFMでパーソナリティも務めている。

最新の投稿

メールマガジン2025.03.28【第761回】「つながろう!!」で人間は不幸になった??(コロコロニュース最終回)

メールマガジン2025.03.28【第761回】「つながろう!!」で人間は不幸になった??(コロコロニュース最終回) メールマガジン2025.03.21【第760回】乗り遅れるな!「新時代が来る合図」は「ある系統の有名人」の登場

メールマガジン2025.03.21【第760回】乗り遅れるな!「新時代が来る合図」は「ある系統の有名人」の登場 メールマガジン2025.03.14【第759回】ビジネスの時流を読む方法 ―カンボジアに行ってきた話―

メールマガジン2025.03.14【第759回】ビジネスの時流を読む方法 ―カンボジアに行ってきた話― デザイン2025.03.07【第758回】「バカの砂漠」から脱出する方法とは?

デザイン2025.03.07【第758回】「バカの砂漠」から脱出する方法とは?

カテゴリ一覧

カテゴリ一覧

関連記事

関連記事

ご依頼・ご相談・

各種お問い合わせは

こちらです

インターネットの手軽さを最大限に活用しつつ、インターネットのデメリットである「顔が見えない・声が聞こえないやり取り」を極力排除した「出会いはデジタル、やり取りはアナログ」が私たちの目指すサービスです。ご依頼やお問い合わせは以下のフォーム、またはお電話で可能です。

-

フォームからのご依頼・

お問い合わせ24時間受付中