ロゴコラムLogo column

東京はあいにくの雨ですが、沖縄では梅雨明けしたそうですね。

うちのスタッフが「例年よりもかなり早く梅雨が明けたらしいです」というもんでちょっと調べてみたら、ぜんぜんそんなことありませんでした。

このようにして「地球温暖化だから梅雨明けが早かったのかな」といったように印象だけ先走るのでしょうか。

地球温暖化はウソだと私は考えています。証拠もかなりある。地球の環境が破壊されていること自体は否定しませんが、地球温暖化はたぶんウソですよ。地球温暖化を誰が言い出したかをたどっていくと、そこに利権があることがわかります。

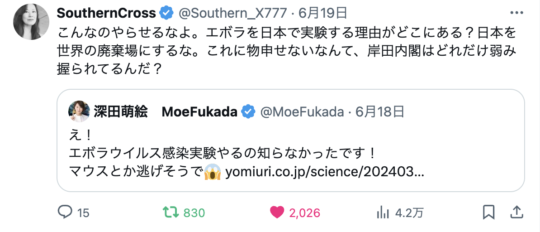

それに、「コ□ナの次は気候変動ネタで煽っていくぜ!」ってアメリカCNNのディレクターがハニートラップに引っかかってしゃべっちゃいましたからね。

また、研究によると、平安時代は今より2℃、縄文時代は4℃ほど平均気温が高かったそうですよ。

たしかに、青森県の三内丸山遺跡とか、縄文の遺跡が超寒いはずの青森にあることを考えると平均気温が4℃高いのもうなずけます。

他にも世界中で「地球温暖化はウソ」と言っている学者さんが多いです。これらのことから考察すると、地球温暖化はウソだなーって。

みなさんいい人だから、「テレビはウソつかない」とか「国はウソつかない」とか思っている人が多いと思いますが、人間は思った以上にいいヤツではないという残念な事実があると思います。

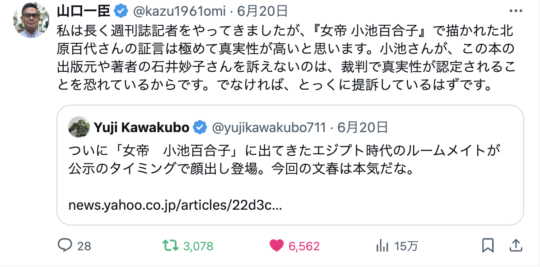

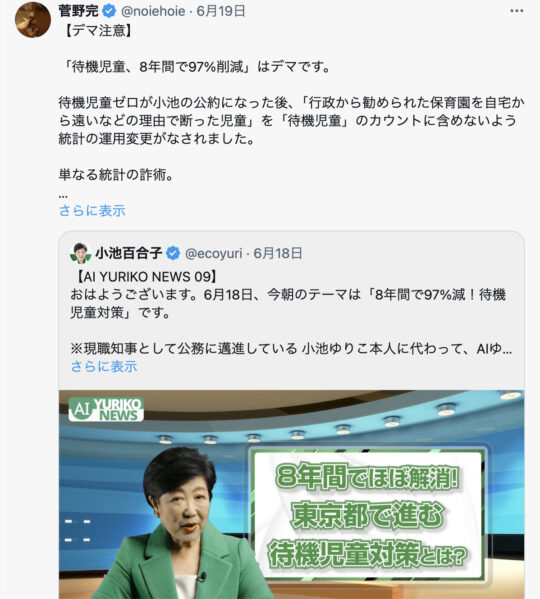

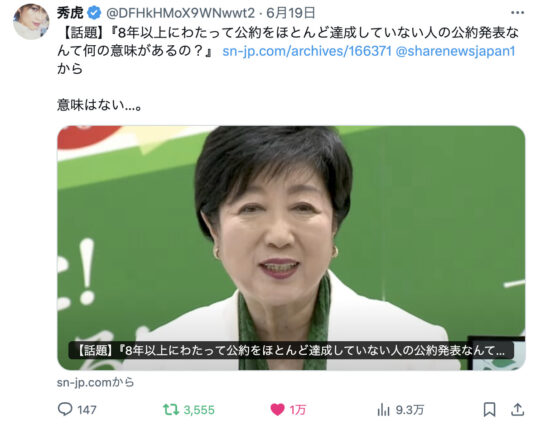

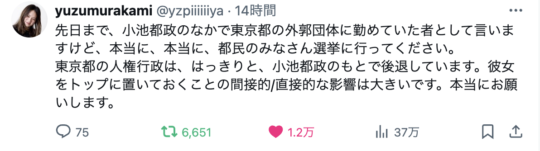

学歴詐称して東京都のトップになるやつとかさ(笑)。

「地球温暖化も学歴詐称も事実かどうかわからないじゃないか」という人もいるかもしれませんが、でも地球温暖化は置いておいても、学歴詐称はねえ。選挙に関しては「疑わしきは選ばず」が正しい姿勢だと思うけど。

というわけでコロコロニュース。都知事選特集。というか緑のおばさん特集。

ちょっと多かったな。。。だいぶ削ったんだけども。

さて、本日は「言葉のデザイン」についてのお話をしてみたいと思います。いつもこのコラムでお話している「言葉と画(え)の両方が大切」の「言葉」のほうのお話。

言葉の役割を考えたときに、おそらくですが3つあるのではないかと思われます。

●早く(速く)、広く、正確に伝える

ひとつ目の役割は、「正確に伝える」です。「当たり前だろ」と怒られそうですが、ちょっと考察してみましょう。

さて、画(え)には、特にデザインには言葉を超える力があると考えています。たとえば、こちらの絵を見てください。

これ、なんだかわかりますか?私が描いた絵でして、デザイン会社の社長が描くクオリティでないことはとても申し訳なく思っていますが(笑)、そんな絵ですら、これを見た人の99%が「花」と答えると思います。

そしてこれは、おそらく言葉の壁も超えます。世界中の誰が見ても、どんな言語を使っている人が見ても「花」と答えるということです。これが画(え)の力。

しかし、「ではこれは何の花ですか?」と聞かれると、急に誰も答えられなくなると思います。

では、言葉の場合はどうでしょう?「バラ」と聞けば、バラを知っている人という前提条件が必要ではありますが、誰もが正確にあの赤く美しい花と茎のトゲを思い浮かべるのではないでしょうか。そこに誤解はほとんど生まれません。

特に、文章になっていることで、「伝える」ということにおいてその正確性はさらに強固なものになります。

たとえば無形の商材を扱う場合(つまりサービス業の場合)、文章はとても大切なものになります。

製造業はモノを受け渡して商品を完成させますが、サービス業は情報を受け渡してサービスを完遂します。

そこには必ず「伝言ゲーム」が存在します。お客さまに伝える、社内の別の担当に伝える、その担当もひとりではないとなれば、伝言ゲームのオンパレード。

文章になっていないと事故が起こる確率が高くなることは想像に難くないでしょう。

そして、広く伝えることも文章になっているからこそ可能です。

たとえば新聞。毎日発行されます。掲載されるニュースを新聞社の人が口頭で全国の印刷所に伝えることを想像してみましょう。ひとつの印刷所に伝えるのにどれだけの時間がかかるか。当然ビジネスとして成立しません。

言葉に、文章になっているからこそ、同時多発的に広く正確に伝えることが可能なわけです。

これは、取りも直さず「早さ(速さ)」についても同じことが言えます。新聞社の人が毎日絵でニュースを印刷所に伝えているところを想像してみると、これも明らかにビジネスとして成立しないとわかります。

文章になっているからこそ、そこに「毎日発行できる早さ、速さ」が生まれます。

●(飾ることで)心を動かす

当たり前のことを改めて小賢しくお伝えしてしまいましたが、次にいきましょう。

言葉の役割のふたつ目は、「心を動かす」です。言葉は「飾る」ことで聴いた人の心を動かすことが可能です。

歌には歌詞があります。もちろんメロディだけで人を感動させることは可能ですが、「言葉と画(え)」ならぬ「言葉と音」で感動させるのが歌です。

また、日本には俳句や短歌が昔からありますが、これもまさに「言葉を飾ることで聴いた人の心を動かす」ものです。

ドラマや映画の中でも、さまざまな「心を動かす言葉」があります。

私が大好きな半沢直樹シリーズでは、「やられたらやり返す!倍返しだ!!」というキラーフレーズがありました。

他にも「お前の負けー!!!!」とか「死んでもイヤだね!!!!」とか、立場が上の人たち(銀行の上層部)があまり言わなそうなセリフを名役者たちが言うことでギャップを生み、ドラマの人気に大いに貢献しました。

我が家の息子はこのセリフのせいで、一時期ゲームをやって勝ったら「お前の負けー!!!!」といい、お願いごとをすると「死んでもイヤだね!!!!」というようになってしまいました(笑)

他にも、このコラムで特集したこともある「101回目のプロポーズ」というドラマ。もはや30年以上前のドラマになってしまいましたが、これにも名台詞がたくさんありました。

「ぼくは誓う!50年後の君を、今と変わらず愛している!」

「ぼくは死にましぇん!あなたが好きだから!ぼくは死にましぇん!」

とか。ちなみに私はこのドラマのオタクでして、もう通しで30回くらい見ていると思います。だいたいのセリフとシーンを把握しております(汗)。そして達郎(武田鉄矢)は「ぼくは死にましぇん!」とは言ってません。ちゃんと「ぼくは死にません!」と言っています(笑)。

「東京ラブストーリー(古いのばっかりですんません)」はどうでしょう?知っている人がまっさきに思い出すセリフは、

「かーんち!(主人公の名前) 〇〇しよう!(自主規制)」ではないでしょうか?(笑)

このように考えると、実はテレビドラマや映画は「言葉が残っているかどうか」「記憶に残る名台詞があるかどうか」がヒットを生むかどうかや、その後語り継がれる作品になるかを決めていそうです。まさに「語り継がれる」は言葉で行うわけですし。

同様に、企業が自社を説明したり商品を説明する際にただの文章ではなくキャッチコピーにしたいと考えるのは、飾ることで聴いた人の心を動かしたいからです。

私が好きなタグライン(≒キャッチコピー)に、大成建設の「地図に残る仕事」があります。これつくった人、天才だわー。建設業に携わるすべての人の自己肯定感を上げてくれそうな名コピー。

ちなみに我々は、「キャッチコピー」と「タグライン」を使い分けています。

- タグライン:会社の想いや信念を象徴する言葉

- キャッチコピー:会社や商品の特徴を伝える言葉

また、ロゴマークとタグラインの関係性についても言語化しています。

- 「視覚」を刺激するのが「ロゴマーク」

- 「聴覚」を刺激するのが「タグライン」

私たちのサービスにも、タグラインの作成サービスがあります。なにげに「文化庁」の仕事とかしてます。こちらから実績集が見られます。

私自身も「言葉を飾ること」や「飾られた言葉」が大好きで、良い言葉や名言を発見したらエバーノートにメモっています。最近のお気に入りの言葉がこちら。

不二子、最高の女だぜ。。。

●認知を揃える

「正確に伝える」に近いのですが、言葉には「認知を揃える」という役割があります。

その代表格が「名前」です。

私は少年サッカーのコーチをしていますが、サッカーのコーチをやっていて自分の時代との違いを感じることがあります。

それはいろいろなことに「名前がついている」ということです。

たとえば、サッカーにはドリブルで相手を交わして抜き去るときに使う「フェイント(ひっかけ)」というものがあります。

これ、いろいろなフェイントがあるのですが、その多くは私がサッカーをやっていた学生時代から存在するものです。

しかし、名前はなかったんですよね。

キングカズこと三浦知良さんが得意な、ボールを蹴るふりをしてまたぐフェイントは私たちの時代はそのまま「またぐ」とか「またぎ」とか呼んでいました。ところが、今は「シザース(はさみの意)」というネーミングがされているんです。

他にも

- ダブルタッチ

- マシューズ

- シャペウ

- エラシコ

- ヒールリフト

などなど多数あります。フェイントの名前以外にもウェーブ(大回りして動く)とかギャップ(敵と敵の間)とか、さまざまな名前がつけられていることをコーチをしていると実感します。

私たちの時代はサッカー用語はせいぜい「スルーパス」という言葉(名前)が新しく出てきたくらいだったとうろ覚えですが記憶しています。

ワタクシのヒーロー中田英寿が試合でスルーパスを出しまくり、そのころ日本が初のワールドカップ出場を果たしたこともあり、「スルーパス」は一気に認知されることとなりました。

さて、名前があることによってコーチである私にどんなメリットがあるかというと、それは

- 格段にコーチングしやすい

ということです。

「バラ」と言ったら誰もが赤く美しい花を誤解なくイメージすることと同様に、「シザース」と言えば一発で理解してもらえる。つまり認知が揃っている状態ですから、当然コーチングしやすいわけです。

ビジネスの面では、たとえば「営業とは?」といったときに、多くの人がいわゆる「営業」を思い浮かべると思いますが、これ、意外にもフワフワ語です。つまり、聞き手によって解釈が微妙に異なる言葉。

「営業」にはガンガンにアポ電をしてものを売りまくる営業会社のようなスタイルもあれば、じっくりとお客さまと関係を構築していくスタイルの営業もあります。店舗商売であればまた営業の解釈は違うでしょう。

業種や業態、社風により、「営業」という言葉は微妙に違うわけです。

自社にとっての「営業」は何なのか。この認知を揃えるには、やはり言葉が必要です。

何週間か前のコラムでもお話しましたが、マネジメントの観点からもこの「認知を揃える」は非常に重要です。

マネジメントを大別すると、「心理」「行動(管理)」「認知」の3種類があるとノースウエスタン大学の研究で言われています。

「心理」はいわゆる「心理的安全性の担保」や「モチベーション(アップ)」などです。「行動(管理)」はそのままで、部下の行動をKPIなどを活用して管理していくことです。

この2つがマネジメントでは一般的だと考えられていると思いますが、実はもっとも重要なのは「認知(を揃える)」で、「心理」や「行動(管理)」に重きを置くマネジメントと「認知(を揃える)」に重きを置くマネジメントとでは、その生産性に2倍以上の開きがあるということがわかっています。

ビズアップでは以前、ロゴ作成においてマニュアルがありませんでした。それこそ「口伝」で新人教育をしていたのです。

数年前、これを全部マニュアル化しました。300ページにも及ぶマニュアルが完成したのですが、その効果は絶大でした。教わるほうも、教えるほうも、マネジメントする人間も認知が揃ったことで、新人の成長速度のみならず、すでに活躍しているディレクターの安定感も増したのです。

今でも月に一回はマニュアルの読み合わせをし、古い部分の更新とともに認知を揃える活動をしています。

認知を揃えるということでは、やはり企業の「心」となるCI(コーポレートアイデンティティ)を言語化することは非常に重要です。

CIはまさに言葉と画(え)から成り立っており、代表的な「画(え)」はロゴマークです。

言葉のほうは、経営理念やビジョン、ミッション、バリュー、クレド、今流行りのものだとパーパスなどもありますが、これらのもの全般を言います。

なぜ会社があるのか、誰のために会社があるのか、自分たちは何のために、誰のために仕事をするのかなどの認知を言葉で揃えることは、思った以上に重要です。

一部の経営者には、ここをなおざりにする人もいますが、まったくおすすめできません。

経営者に都合の良い言葉ばかりを並べ立てるCIをつくっている会社もありますが、それもダメ。それは社員からしたら「拘束具」のような言葉になってしまいます。

最近は、我々のお仕事でもCIの策定(言葉のデザイン)がすごく増えてきました。

さて、本日は「言葉」の考察でしたがいかがでしたでしょうか。

CIの言葉のデザインのニーズがあれば、ぜひご相談ください。社内の認知を揃えるだけでなく、言葉を飾ることで社員さんの心を動かすようなCIを考案します。

今回はここまでです!

津久井

投稿者プロフィール

-

ロゴ専門デザイン会社ビズアップを2006年に創業。

かつてバンドで大手レコード会社よりCDリリースするも、大事なライブ当日にメンバー失踪、バンドは空中分解。その後「社長になりたい」と思いすぎてヨメの出産5ヶ月前という非常識なタイミングで、各方面から非難を受けながらも独立、5ヶ月でビジネスを軌道に乗せる。

2009年から毎週書きつづけているコラムでは、ブランディングやデザイン、クリエイティブについてかなり独特な視点で切り込む。レインボータウンFMでパーソナリティも務めている。

最新の投稿

カテゴリ一覧

カテゴリ一覧

関連記事

関連記事

ご依頼・ご相談・

各種お問い合わせは

こちらです

インターネットの手軽さを最大限に活用しつつ、インターネットのデメリットである「顔が見えない・声が聞こえないやり取り」を極力排除した「出会いはデジタル、やり取りはアナログ」が私たちの目指すサービスです。ご依頼やお問い合わせは以下のフォーム、またはお電話で可能です。

-

フォームからのご依頼・

お問い合わせ24時間受付中